Fleisch- und Sojaproduktion ist die Hauptursache für Waldzerstörung in Südamerika

Von Menschen gelegte Waldbrände in Südamerika und ihre verheerende Wirkung auf unser Klima und die Artenvielfalt sind Jahr für Jahr ein Rückschlag für den Umweltschutz. Doch die Schuld an diesen Feuern tragen nicht nur rechts-konservative Staatsführer, wie der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro, der in seiner Amtszeit die Verfolgung von Umweltvergehen fast zum Erliegen gebracht hat. Es ist auch die industrielle Fleischproduktion hier bei uns in Deutschland, die die Waldbrände anfacht. Zum einen werden in Südamerika auf riesigen Flächen Rinder gehalten, deren Fleisch auch auf den europäischen Markt verkauft wird, zum anderen wird immer mehr Wald für den Sojaanbau vernichtet. Rindfleischproduktion und Sojaanbau sind die beiden Haupttreiber für die Entwaldung in Südamerika.

Trotz der sich zuspitzenden Umweltkrise und zahlreichen Brandrodungen in Brasilien beziehen deutsche Unternehmen weiterhin in großen Mengen brasilianisches Soja aus unsicheren Quellen. Vor allem aus dem Brasilianischen Regenwald und dem Cerrado wird Soja für Viehfutter importiert. Damit tragen auch in Deutschland tätige Unternehmen dazu bei, Ökosysteme in Südamerika zu zerstören.

Ein Feldbericht der Rainforest Foundation Norway und der DUH zeigt auf, dass Agrarhändler, die Soja aus illegal gerodeten Gebieten beziehen, ungehindert auf dem europäischen Markt Soja verkaufen können. Die Soy Story, ein Bericht von DUH, Mighty Earth und Partner*innen belegt die großen Risiken für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in den Sojalieferketten der deutschen Schweineproduktion, besonders im brasilianischen Cerrado. Der Bericht weist auf die Schwächen von Akteuren der deutschen Schweinefleischproduktion bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten und damit mögliche Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben wie das deutsche Lieferkettengesetz hin.

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) als auch die EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) schreiben die eigenständige Erfüllung von Sorgfaltspflichten von Unternehmen vor. Wir fordern deshalb die Stärkung dieser deutschen und europäischen Gesetzgebung, die die Verantwortung deutscher Unternehmen im Ausland verbindlich festschreibt und Umweltschäden im Ausland vorbeugt.

Soja als Treibstoff der Massentierhaltung

Soja ist ein unverzichtbarer Treibstoff der Massentierhaltung. Ohne die eiweißreiche Bohne wäre die in deutschen Ställen übliche Turbomast, in der etwa Küken in nur 33 Tagen zur Schlachtreife gemästet werden, nicht denkbar. Soja hat die früher in Deutschland üblichen Eiweißfuttermittel, wie die Ackerbohne, fast in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt. Dazu haben auch Handelsabkommen beigetragen, die zu einer großen Menge von zollfrei importiertem Soja geführt haben. Ähnlich wäre es auch bei dem Mercosur-Abkommen das Handelsbarrieren abbaut und dadurch wahrscheinlich zu mehr importiertem Soja und weniger heimischen Anbau führt.

Die deutsche Massentierproduktion ist damit im extremen Maße von Sojafuttermittelimporten abhängig. Ein großer Teil der Sojaanbaugebiete liegt in Brasilien und kommt dort besonders aus dem Amazonas-Regenwald und der Cerrado Savannah. Um nur ein Mastschwein in Deutschland mit Sojafutter zu versorgen, werden rund 144 m2 Fläche benötigt. Umgerechnet auf die rund 26 Mio. Schweine in Deutschland sind das gigantische Flächen, die nun für die Menschen dort nicht mehr zur Verfügung stehen. Das bringt viele Konflikte mit sich, denn vom Sojaanbau profitieren nur wenige Großbauern und Agrarhändler, die zum Teil auch vor Schutzgebieten für die einheimische lokale oder indigene Bevölkerung nicht haltmachen. Zudem geht der Sojaanbau meist mit einem hohen Einsatz an Pestiziden einher, der die Gewässer und die Böden verseucht und viele Menschen krank macht.

Die Soy Story der DUH macht deutlich, dass importiertes Soja ein zentraler Treiber der deutschen Schweinefleischproduktion ist – mit erheblichen ökologischen und sozialen Folgekosten. Prägnante Fallbeispiele belegen, wie der Sojaanbau in Brasilien Landkonflikte verschärft und gravierende Menschenrechtsverletzungen nach sich zieht.

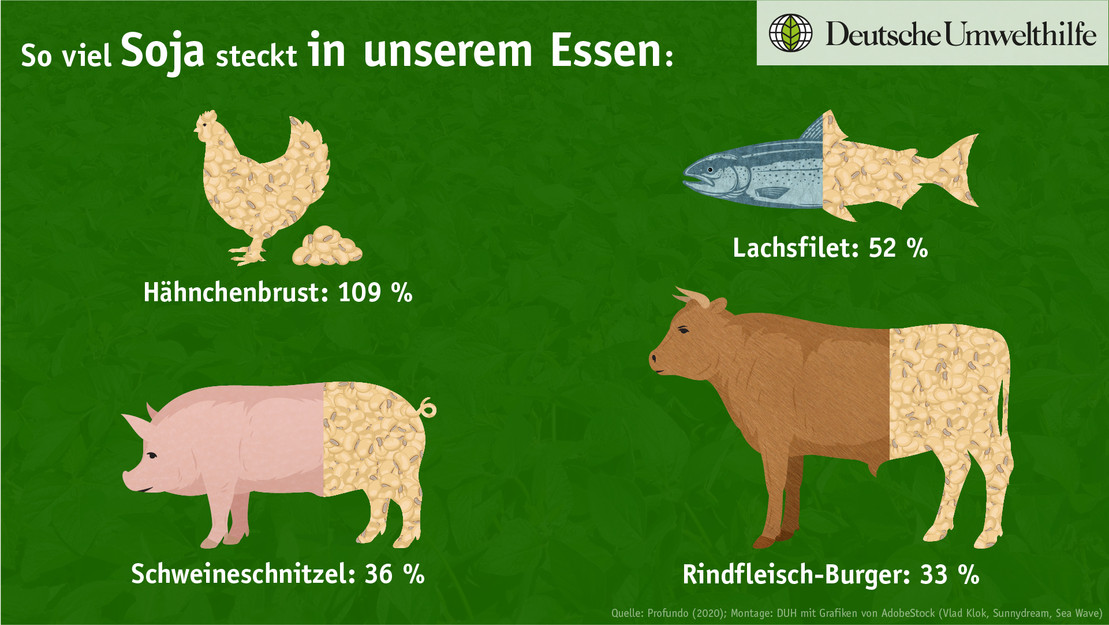

Profundo-Berechnung (2020): Wieviel Soja steckt in tierischen Erzeugnissen?

Gesetzgebung: Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und die EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR)

Soja- und Fleischlieferketten stehen in starker Verbindung mit Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen. Bisherige Zertifizierungssysteme reichen nicht aus, um diesen negativen Auswirkungen effektiv entgegenzuwirken. Da keine physische Trennung zwischen standardkonformen und problematischen Waren vorgeschrieben ist, bleibt die Transparenz in der Wertschöpfungskette lückenhaft, und problematische Produktionsweisen gelangen weiterhin auf den europäischen Markt.

Mit Vorgaben wie dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und der EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR) soll der Entwaldung, der Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen ein Ende gesetzt werden.

Das LkSG verpflichtet Unternehmen, menschenrechtliche und ökologische Risiken innerhalb ihrer gesamten Lieferkette zu identifizieren, zu verhindern und zu minimieren. Die EUDR verlangt, dass bestimmte Rohstoffe – darunter Soja – nur dann in die EU eingeführt werden, wenn nachgewiesen ist, dass sie nicht mit Entwaldung oder Waldschädigung in Verbindung stehen.

Um tatsächlich eine grundlegende Transformation der globalen Lieferketten zu erreichen, ist es jedoch entscheidend, dass diese Regelwerke weiter gestärkt und konsequent durchgesetzt werden. Nur wenn Standards klar durchgesetzt und segregierte Lieferketten vorgeschrieben werden, lässt sich sicherstellen, dass Produkte wirklich frei von Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen in den europäischen Markt gelangen.

Naturzerstörung für die Fleischproduktion stoppen: Agrarwende in Europa

Billiges Fleisch im Überschuss hat einen hohen Preis. Das Überangebot und der hohe Konsum von Fleisch – und Milchprodukten sowie die damit verbundene hohe Nachfrage nach importiertem Soja gefährden einmalige Lebensräume in Südamerika wie den Amazonas Regenwald oder Trockenwälder und Savannen wie den Cerrado oder den Gran Chaco sowie den Klimaschutz. Aber auch bei uns sind negative Folgen der Massentierhaltung spürbar. Die Massentierhaltung sorgt zwangsläufig für drastische Probleme beim Tierwohl. Außerdem kommt es durch die Überdüngung mit Gülle zur Belastung des Grundwassers und Zerstörung von Ökosystemen sowie gesundheitsschädlicher Luftverschmutzung. Das ist nicht akzeptabel und wir reichen aktiv Klagen für den Schutz unseres Grundwassers ein. Wir halten folgende Maßnahmen für unverzichtbar:

- Stopp von Massentierhaltung und Fleischexporten: Wir fordern eine flächengebundene Tierhaltung mit höchstens 2 Großvieheinheiten pro Hektar. Das würde die Tierbestände auf ein vertretbares Maß reduzieren.

- Heimische Futtermittel fördern: Wir brauchen eine Eiweißfutterstrategie in Deutschland, die uns unabhängig macht von Futtermittel aus Übersee.

- Transparente Lieferketten und verbindliche Sorgfaltspflichten: Bis wir ausreichend heimische Eiweißfutter produzieren, müssen wir die Risiken für Entwaldungen, Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten minimieren. Freiwillige Initiativen von Industrie und Handel sind bisher nur unzureichend. Gesetze, die verbindliche Sorgfaltspflichten, Transparenz und funktionierende Kontrollmechanismen sicherstellen, müssen konsequent umgesetzt werden.

- Moratorium für das Mercosur-Abkommen: Das geplante Handelsabkommen der EU mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay hätte zur Folge, dass noch mehr billiges Soja und Rindfleisch nach Europa gelangen. Im Gegenzug müssten die Mercosur-Länder zum Beispiel ihre Märkte für europäische Autoimporte öffnen. Damit würde sich der Druck auf die Ökosysteme in Südamerika noch mal erhöhen. Wir fordern eine EU-Handelspolitik, die überprüfbare Mindeststandards für den Umwelt- und Klimaschutz sowie der Menschenrechte festschreibt und ihre Einhaltung sicherstellt.

Gutes Essen statt Überfluss zu Lasten von Klima und Artenvielfalt

Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich ein für eine Agrarwende, weg von globalisierter Umweltzerstörung und schädlichen Subventionen mit der Gießkanne hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, die Bäuerinnen und Bauern ein existenzsicherndes Wirtschaften ermöglicht. Fleischproduktion und die damit verbundene Sojaproduktion hat einen hohen Preis. Alle Kosten, die für die Tierproduktion für die Gesellschaft entstehen, etwa durch Klimagase, Umweltverschmutzung und Artensterben, müssen sich im Preis für tierische Produkte niederschlagen. Subventionen dürfen nur noch für gesellschaftlich erwünschte Leistungen wie dem Tierschutz, Naturschutz oder die regionale Entwicklung fließen.

Die DUH fördert hier den Dialog mit der Wissenschaft, Politik und Landwirten, um Alternativen zu entwickeln und entsprechende gesetzliche Maßnahmen anzustoßen. Wir nehmen die Lieferketten der Fleischindustrie und des Einzelhandels vom Feld bis zum Schnitzel unter die Lupe und machen Druck für verbindliche Sorgfaltspflichten, die Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen sicher ausschließen. Mit öffentlichkeitswirksamen Kampagnen wollen wir auf die negativen Folgen der Massentierhaltung hinweisen und für gutes Essen statt Überfluss zu Lasten anderer werben.

Häufige Fragen

Soja, der Regenwald und der Cerrado

Im Jahr 2006 wurde das Soja-Moratorium beschlossen – darin wird geregelt, dass für den Sojaanbau in Brasilien kein Regenwald mehr gerodet werden darf. Seither nimmt der Anteil der Sojaanbau auf Flächen von zerstörtem Regenwald ab. Das ist zunächst eine gute Nachricht. Sie bedeutet aber keineswegs eine Entwarnung für die Wälder in Südamerika und auch nicht für das globale Klima.

Problematisch ist einerseits, dass andere wertvolle Flächen von diesem Schutz ausgenommen sind und inzwischen vorrangig zerstört werden (v.a. der Cerrado, die Savanne mit der weltweit höchsten Artenvielfalt, aber auch Amazonas-Regenwald außerhalb von Brasilien). Andererseits bleiben Möglichkeiten, das Moratorium zu umgehen und so weiter auch im brasilianischen Amazonas-Regenwald für den Sojaanbau zu roden, indem z.B. Soja aus dem Amazonas mit Soja von anderen Flächen gemischt und somit reingewaschen wird.

Studien zeigen, dass die durch Soja verursachte Entwaldung in Brasilien deutlich zugenommen hat. Laut Trase-Daten stieg die Fläche der mit Sojaproduktion verbundenen Entwaldung von 635.000 Hektar im Jahr 2020 auf 794.000 Hektar im Jahr 2022. Die Expansion von Sojafeldern fand vor allem im Cerrado und in der Pampas statt, mit 375.000 Hektar und 250.800 Hektar abgeholzter Fläche 2022, während der Amazonas mit 117.000 Hektar etwas weniger betroffen war.

Der Bericht von Mighty Earth für 2024 dokumentiert zudem 11.768 Hektar abholzungs- und degradationsbedingter Flächen in sojabezogenen Gebieten innerhalb eines kurzen Zeitraums in Amazonas und Cerrado, mit Fällen von bis zu 7.383 Hektar in einem einzigen Schutzgebiet im Cerrado.

Der Cerrado ist eine tropische Savanne, die sich über mehr als zwei Millionen Quadratkilometer im Herzen Brasiliens sowie Teilen Boliviens und Paraguays erstreckt. Dieses Ökosystem ist nach dem Amazonas das zweitgrößte Biom Südamerikas und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Artenvielfalt aus: Rund 5 Prozent der weltweiten Arten – etwa 30 Prozent der brasilianischen Biodiversität – kommen hier vor, darunter unzählige Tier- und Pflanzenarten, die ausschließlich im Cerrado vorkommen.

Der Cerrado ist die „Wasserschüssel Brasiliens“: Viele der großen Flüsse Südamerikas haben hier ihre Quellen und versorgen Millionen Menschen im gesamten Kontinent. Durch tiefwurzelnde Pflanzen und einen humusreichen Boden ist der Cerrado ein sogenannter „inverted forest“, der große Mengen Kohlenstoff unterirdisch speichert, statt oberirdisch wie der Amazonas. Wird diese Savanne gerodet oder abgebrannt, setzt das erhebliche Mengen CO2 frei und verstärkt den Klimawandel – und tatsächlich kann die Zerstörung des Cerrado regional wie global teils größere CO2-Emissionen verursachen als die Abholzung des Amazonas.

Der Erhalt des Cerrado ist auch für den Schutz des Amazonas und das Weltklima entscheidend. Wenn der Cerrado weiter verschwindet, drohen nicht nur der Kollaps ganzer Flusssysteme und die Vernichtung einzigartiger Lebensräume – auch die globale Artenvielfalt und der Kampf gegen die Klimakrise geraten in Gefahr. Die DUH fordert daher, die wertvollen Flächen des Cerrado konsequent zu schützen und Produkte aus seiner Zerstörung nicht länger auf den europäischen Markt zuzulassen. Lieferkettengesetze müssen die Zerstörung des Cerrado stoppen – zum Schutz der Artenvielfalt, des Klimas und der Lebensgrundlagen der lokalen sowie indigenen Bevölkerung.

Soja-Moratorium hin oder her – der Bedarf an Soja steigt weiter. Daher müssen andere Flächen für den Anbau genutzt werden. Dazu werden entweder weniger geschützte Ökosysteme wie der Cerrado zerstört oder es wird auf bestehende landwirtschaftliche Flächen ausgewichen, insbesondere frühere Weideflächen. Diese Flächen werden aber weiterhin für die Landwirtschaft benötigt, weshalb es wiederum dazu kommt, dass z.B. Regenwald für Weideflächen neu gerodet wird. Diese sogenannten indirekten Landnutzungsänderungen (eng. indirect land use changes, ILUC) führen dazu, dass trotz des Soja-Moratoriums Regenwald durch den Sojaanbau „indirekt“ zerstört wird und stark negative Auswirkungen für den Klima- und Artenschutz wie auch die indigene Bevölkerung entstehen.

Global gesehen ist Brasilien mit 37 Prozent der Weltproduktion der größte Sojaproduzent, die USA stehen mit 29 Prozent der globalen Produktion an zweiter Stelle (PSD Online 2020: „Custom Query – Oilseed, soybean“, USDA Foreign Agriculture Service).

Brasilien ist Deutschlands bedeutendster Handelspartner für Soja. Im Jahr 2022 stammten rund 46 Prozent aller Sojaimporte nach Deutschland aus Brasilien (Profundo: Profits earned on Brazilian Soy, 2024). Nur rund 25 Prozent des hierzulande verwendeten Sojas stammt aus sicher entwaldungsfreien Quellen. Nur knapp 50 Prozent des Sojas stammt nachweislich zumindest nicht aus illegaler Entwaldung. (IDH European Soy Monitor 2021)

Nach Analysen von Trase werden fast die Hälfte aller brasilianischen Sojaimportmengen Deutschlands im Cerrado angebaut, einer Savannenlandschaft, die bereits als zu rund 50 Prozent zerstört gilt. Wegen unzureichender Rückverfolgbarkeit lässt sich jedoch für rund 30 Prozent des brasilianischen Sojas, das nach Deutschland gelangt, kein Herkunftsökosystem eindeutig zuordnen (Trase: Brazil Soy Supply Chain Dataset 2022). Daher muss von einer deutlich höheren Dunkelziffer für Sojaimporte aus besonders gefährdeten oder bereits zerstörten Ökosystemen ausgegangen werden.

Der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro hat den Schutz der Wälder und die Rechte der Indigenen während seiner Amtszeit massiv geschwächt. Bis zu 20 Prozent des Sojas, das vom Amazonas und vom Cerrado in die EU exportiert wird, könnte von illegal gerodeten Flächen stammen (Science 2020). Die Deutsche Umwelthilfe arbeitet eng zusammen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Réporter Brasil in Brasilien, die diese Verhältnisse bestätigen.

Das globale Artensterben und die Erderwärmung müssen gestoppt werden. Daher muss unser Fokus auf dem Erhalt der artenreichen und CO2-speichernden Flächen der Welt liegen. Der Regenwald am Amazonas und der angrenzende Trockenwald Cerrado werden in rasender Geschwindigkeit unwiderruflich zerstört. Indigene Völker und einzigartige Tiere wie der Jaguar verlieren ihre Heimat. Das müssen wir verhindern.

Es ist natürlich sinnvoll, zerstörte Flächen wieder naturnäher zu gestalten – einen Urwald kann man aber leider nicht einfach neu pflanzen. Die Wälder sind über Jahrhunderte gewachsen und müssen in ihrer ursprünglichen Form erhalten werden – zum Schutz unseres Klimas, der Artenvielfalt und der lokalen und indigenen Bevölkerung.

Soja – die Lieferkette des Grauens

In 2022 wurden in Deutschland wurden 2018 rund etwa 3,64 Millionen Tonnen Sojaschrot an Nutztiere verfüttert.importiert, zusätzlich gab es rund 2,3 Millionen Tonnen importierter Sojabohnen, die ebenfalls zu Sojaschrot verarbeitet werden können (BMEL: Marktbericht Futtermittel, 2023). Etwa die Hälfte der importierten Sojabohnen und mehr als ein Viertel des Sojaschrots stammt aus Brasilien, das damit der wichtigste Lieferant für diese eiweißreichen Futtermittel bleibt (BMEL).

Sojaschrot wird fastnahezu ausschließlich für diezur Fütterung von Mastgeflügel, Schweinen und Milchvieh eingesetzt, da andere Proteinalternativen nur begrenzt substituierbar sind. Besonders bei Schweinen und Geflügel ist Sojaschrot unverzichtbar, während bei Wiederkäuern wie Rindern vermehrt auch Rapsschrot als Ersatz verwendet (Schätzungen auf Basiswerden kann.

Sojaschrot spielt eine zentrale Rolle in der Tierernährung, vor allem in der stark exportorientierten deutschen Massentierhaltung. Die Abhängigkeit von Eurostat 2020, FEFAC 2019, Hoste, R. 2016). Importen aus Ländern wie Brasilien ist dabei weiterhin sehr hoch.

Soja besteht nur zu etwa 20 Prozent aus Öl. Mit jeder Tonne Sojaöl werden viereinhalb Tonnen Sojaschrot produziert. Damit ist Sojaöl das eigentliche Nebenprodukt und nicht das Schrot. Sojaöl wird zwar zu einem höheren Preis pro Tonne gehandelt, dennoch wirft die Zerkleinerung von Sojabohnen mehr Wert in Form von Sojaschrot als in Form von Öl ab, denn eine Bohne enthält deutlich mehr Schrot als Öl. Soja wird daher als Futtermittel angebaut und nicht wegen des Öls.

Nichtsdestotrotz muss auch die Nutzung von Sojaöl für Agrokraftstoffe beendet werden. Unter Berücksichtigung indirekter Landnutzungsänderungen (ILUC) verursacht sogenannter „Bio“-Diesel aus Soja- oder Palmöl im Mittel mindestens 80 Prozent mehr Treibhausgasemissionen als fossiler Diesel. Der Verbrauch von Agrokraftstoffen aus diesen Ölen verschärft zudem den Druck auf landwirtschaftliche Flächen und trägt damit weiterhin indirekt zur Entwaldung in den Anbauregionen bei.

Was wäre eine bessere Flächennutzung alternativ zu Rinderweiden und dem Soja-Anbau für Futtermittel?

Zum Schutz von Klima und Artenvielfalt müssen wir vor allem die noch bestehenden naturnahen Ökosysteme wie Wälder und Feuchtgebiete schützen. Wenn landwirtschaftliche Fläche ausgeweitet wird, sollte man zunächst auf bereits umgewandelte Flächen zurückgreifen. In Südamerika gibt es viele brachliegende Flächen, aber da die Waldflächen zum Teil so günstig zu haben sind, ist es lukrativer weiter neue Flächen abzuholzen. Es darf sich nicht weiter lohnen, Natur zu zerstören.

Wir müssen aber auch unseren Flächenverbrauch insgesamt reduzieren – insbesondere unseren Flächenfußabdruck außerhalb Deutschlands. Für die Produktion von tierischen Produkten wie Fleisch, Milch oder Eiern wird mehr Fläche benötigt als für pflanzliche Lebensmittel. Das liegt daran, dass die Tiere nur einen Teil des Futters in Fleisch oder Eier umwandeln, der Rest geht im Laufe des Lebens der Tiere verloren. Wie viel Fläche schon alleine durch einen bewussten Fleischkonsum eingespart werden kann, zeigt der Fleischatlas 2018 (S. 28). Außerdem zeigt der Fleischatlas 2021 (S. 16), dass über ein Drittel aller Feldfrüchte (inkl. Soja) als Futter für Nutztiere verwendet wird.

Was ist zu tun?

Ein bewusster, maßvoller Konsum tierischer Produkte hat viele Vorteile – unsere Gesundheit wird uns für eine abwechslungsreiche Ernährung danken, aber auch die Umwelt profitiert davon. Je pflanzenbasierter die Ernährungsweise ist, desto geringer ist (im Durchschnitt) auch der Flächenverbrauch.

Ob biozertifiziert oder nicht – im Großteil der Tierproduktion werden sojabasierte Futtermittel eingesetzt. Allerding schneidet hier Biofleisch etwas besser ab als konventionelles Fleisch. Generell wird eher weniger Kraftfutter mit Sojaanteilen eingesetzt. Außerdem gibt es Vorgaben, die festlegen, dass die Landwirt*innen einen gewissen Anteil des Futters selbst produzieren müssen.

Hier gibt es beim Bio-Anbau unterschiedlich strenge Standards. Verbände wie Bioland oder Demeter haben höhere Standards als die gesetzlichen Bestimmungen für den Bio-Anbau und sie verbieten auch den Einsatz von Soja aus Übersee. Die deutschen Bio-Anbauverbände schreiben zumindest einen Mindestanteil für die eigene Futtererzeugung von 50 Prozent für alle Nutztierarten und von 60 Prozent für Wiederkäuer vor.

Der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro hat in seiner Amtszeit keinen Hehl daraus gemacht, dass der Amazonas für ihn ein landwirtschaftliches Entwicklungsgebiet ist, das erschlossen werden sollte. In seiner Amtszeit hat er den Schutz der Wälder und der indigenen Gebiete massiv geschwächt. Das umstrittene EU-Mercosur-Abkommen wäre ein Geschenk an Bolsonaro gewesen, das ihn in seiner Politik bestärkt hätte. Im Gegenzug für den freien Marktzugang für unter anderem deutsche Autos und Chemieprodukte wie Pestizide könnte noch mehr Fleisch, Zuckerrohr und auch Soja auf den EU-Markt gelangen. Das EU-Mercosur-Abkommen heizt damit die Zerstörung der Wälder in Südamerika weiter an. Mehr Informationen zu dem Abkommen gibt es in unserem Mercosur Factsheet.

Der einzige Weg ist ein klares Nein zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in der aktuellen Fassung. Wir brauchen eine EU-Handelspolitik, die überprüfbare Mindeststandards für den Umwelt- und Klimaschutz sowie die Menschenrechte festschreibt und deren Einhaltung sicherstellt. Das Abkommen in seiner jetzigen Form stellt dies nicht sicher. Hier geht’s zur Petition.

Die Lieferkette eines Produktes bezieht alle Schritte der Herstellung eines Produktes mit ein. Bei der Soja-Lieferkette sind das zum Beispiel die Bäuerinnen und Bauern vor Ort und die gewählten Anbaubedingungen, die Unternehmen, die die Bohnen zu Sojaöl und -schrot verarbeiten, der Transport und auch die Nutzung des Öls bzw. Schrots im Endprodukt.

Werden wir die Situation in den Anbauregionen weiterhin ignorieren und so tun, als hätten wir damit nichts zu tun? Werden wir dadurch die Klimakrise weiter befeuern und Mensch und Natur ausbeuten? Oder wagen wir den Schritt hin zu transparenten Lieferketten, in denen Unternehmen dafür verantwortlich sind, negative ökologische oder soziale Auswirkungen wie Waldzerstörung und Kinderarbeit in ihren Lieferketten zu vermeiden? Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich für Lieferkettengesetze in Deutschland und der EU ein, die verbindliche umwelt- und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten unter Einbeziehung von Klimaschutz und Biodiversität verbindlich festlegen sowie Marktzugangsbeschränken für Produkte aus Naturzerstörung festschreiben.

Das Lieferkettengesetz (LkSG) verpflichtet seit 2023 große Unternehmen in Deutschland, Menschenrechte und Umweltstandards in ihren Lieferketten zu beachten. Es gilt ab 2024 für alle Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitenden – Verstöße gegen Sorgfaltspflichten wie Landraub, Entwaldung oder Pestizideinsatz können gemeldet und mit Sanktionen geahndet werden.

Die EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte (EUDR) verbietet ab Ende 2025 die Einfuhr von bestimmten Rohstoffen (u.a. Soja, Kakao, Rindfleisch, Holz), wenn sie mit Entwaldung oder Degradierung nach dem 31.12.2020 verbunden sind. Zusätzlich müssen diese Produkte nachweislich entsprechend den Rechtsvorschriften vor Ort hergestellt werden. Illegal erzeugte Produkte sind dadurch ebenfalls ausgeschlossen. Unternehmen müssen ihre Lieferkette per Geokoordinaten bis zur Herkunft dokumentieren und nachweisen, dass ihre Produkte gesetzestreu und entwaldungsfrei sind. Allerdings schützt die EUDR bislang große Teile des Cerrado nicht, da nur Wälder nach FAO-Definition erfasst sind – obwohl dort besonders viele Sojakonflikte passieren. Das muss sich ändern.

Beide Gesetze bieten die Chance, Menschenrechte und Umweltschutz verbindlich zu machen. Das LkSG bietet Beschwerdemöglichkeiten und fordert von Unternehmen, auch Hinweise auf Risiken bei indirekten Zulieferern nachzugehen. Die EUDR geht weiter und verlangt segregierte Lieferketten, die eine klare Rückverfolgbarkeit der Herkunft ermöglichen, um eine Vermischung mit Produkten aus Entwaldung zu verhindern. Doch solange nicht die wichtigsten Gebiete vollständig von der Verordnung erfasst sind, können Naturzerstörung und Menschenrechtsrisiken weiter in die Lücken ausweichen.

Die DUH fordert von der Bundesregierung eine konsequente Umsetzung und Kontrolle der Lieferkettengesetze, strenge nationale und europäische Standards für Transparenz und Sorgfalt, eine Ausweitung der EUDR auf weitere Ökosysteme wie den Cerrado und den Finanzsektor sowie gezielte Unterstützung für Kleinbäuer*innen beim Zugang zu nachhaltigen Lieferketten.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es derzeit zu schwer, zu erkennen, welche Schäden gewisse Produkte in anderen Teilen der Welt verursachen und ihre Konsumentscheidungen danach auszurichten. Hier brauchen wir mehr Transparenz für die Konsument*innen.

Nachhaltiger Konsum allein wird Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen jedoch nicht stoppen können. Es ist Aufgabe der Politik, verbindliche Regelungen festzulegen, die für Transparenz sorgen, Sorgfaltspflichten vorschreiben und sicherstellen, dass diese umgesetzt werden – etwa durch eine Haftungsregelung. Die Verlagerung von Umweltzerstörung ins Ausland darf sich nicht länger lohnen und muss sanktioniert werden.

Downloads & Dokumente

Kontakt

© STEFAN WIELAND

© STEFAN WIELAND Tina Lutz

Teamleitung Internationaler Waldschutz und Lieferketten

E-Mail: Mail schreiben

© DUH/Erdmann

© DUH/Erdmann Sven Bergau

Referent für entwaldungsfreie Lieferketten

E-Mail: Mail schreiben

Stoppt die Waldbrände in Südamerika!

Bitte helfen Sie uns die Naturzerstörung zu beenden und den Jaguar zu schützen.

Zerstört Billigfleisch den Tropenwald?

Mach jetzt mit bei unserem Quiz und teste dein Wissen rund um das Thema Soja und Tropenwaldzerstörung.