Die StVO-Novelle: Überblick & FAQ

Nach langem Ringen um die Reform des Straßenverkehrsrechts ist im Oktober 2024 eine neue Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft getreten und im April 2025 auch die novellierte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO). Die StVO-Novelle ist zwar nicht der erhoffte große Wurf, eröffnet den Kommunen aber trotzdem zahlreiche neue Möglichkeiten. Unter anderem ist es erstmals möglich, Busspuren und Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr speziell zugunsten des Klimaschutzes umsetzen.

Auf dieser Seite geben wir einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und beantworten oft gestellte Fragen. Detailliert und praxisnah sind die neuen Möglichkeiten außerdem in einem von uns beauftragten Rechtsgutachten der Kanzlei Geulen & Klinger dargestellt. Eine übersichtliche Präsentation dazu finden Sie unten auf dieser Seite. Das Gutachten wurde im Rahmen unseres Projekts „Pop-up Mobilitätswende“ in Auftrag gegeben, das von der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMWK gefördert wird und Kommunen bei der Umsetzung der Mobilitätswende unterstützt. Eine Präsentation zur novellierten VwV-StVO findet sich ebenfalls unten auf dieser Webseite und in den Downloads.

Weitere Infos zu Tempo 30 und dazu, wie man als Bürger*in ganz einfach Tempo 30 beantragen kann, finden Sie hier. Hilfreiche Informationen zu (Pop-up-) Radwegen können Sie hier nachlesen.

Busspuren und Flächen für den Fuß- und Radverkehr aus Klimaschutzgründen

Ab sofort können Busspuren und angemessene Flächen für den fließenden und ruhenden Fahrradverkehr sowie für den Fußverkehr aus folgenden Gründen angeordnet werden: Klima- und Umweltschutz, Gesundheitsschutz, Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung. Weder braucht es hierfür eine qualifizierte Gefahrenlage, noch muss die Maßnahme „zwingend erforderlich“ sein. (§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 StVO & § 45 Abs. 10 Nr. 2 StVO)

Für eine solche Anordnung müssen keine genauen CO2-Zahlen geliefert werden. Maßgeblich ist vielmehr ein prognostischer Nachweis, dass die entsprechende Maßnahme dem Klimaschutz insofern dient, als sie eine Abnahme des Kfz-Verkehrs und eine Zunahme des Umweltverbundes bzw. der jeweils geförderten Verkehrsart (z.B. Radverkehr) fördert. Dieser Nachweis kann laut VwV-StVO entweder in einem übergeordneten Konzept erbracht sein (z.B. Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehrskonzept, SUMP, Nahverkehrsplan…), auf dem die jeweilige Maßnahme fußt. Er kann aber auch im Einzelfall und ohne Konzept erbracht werden. In diesem Fall muss mit „vertretbarem Aufwand“ abgewogen werden, ein Gutachten ist explizit nicht erforderlich, so die VwV-StVO.

Hierzu gibt es keine eindeutige Antwort. Das Konzept sollte in jedem Fall nicht auf überholten Annahmen fußen bzw. diese sollten im Rahmen der Ermessensausübung auf ihre Aktualität und Tragfähigkeit überprüft werden. Eine „Jahreszahl“ anzugeben ist nicht möglich; auch sind die langen Umsetzungszeiten von Verkehrskonzepten zu berücksichtigen.

Laut der novellierten VwV-StVO sind Flächen für den Rad- und Fußverkehr angemessen, „wenn sie mindestens den einschlägigen technischen Regelwerken entsprechen“, also bspw. den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA).

In der neuen VwV-StVO gibt es nun keine vorgeschriebene Mindestanzahl von Bussen pro Stunde mehr. Auch können Bussonderstreifen ab sofort nicht nur für einen „geordneten und zügigen Betriebsablauf“ des Busverkehrs angeordnet werden, sondern davon unabhängig auch, um den öffentlichen Personenverkehr zu fördern. Schließlich fällt mit der Novelle auch der Vorrang alternativer Maßnahmen weg, der zuvor galt, ebenso wie die Maßgabe, die Busspuren nach Möglichkeit zeitlich zu beschränken.

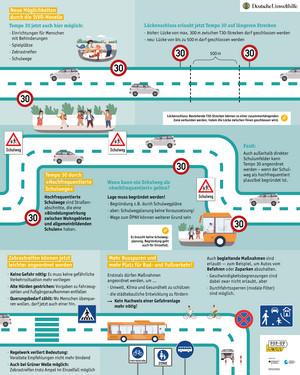

Tempo 30

Streckenbezogenes Tempo 30 ist ab sofort auch möglich an Fußgängerüberwegen („Zebrastreifen“), hochfrequentierten Schulwegen und Spielplätzen. (§ 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 6 StVO)

Ein Lückenschluss zwischen Tempo-30-Abschnitten ist nun auf einer Länge von bis zu 500m möglich. (§ 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 4 Alt. 2 StVO)

Weder die StVO noch die novellierte VwV-StVO liefern hier eine Definition. Unter Spielplätzen dürften zumindest alle von der Kommune als öffentlicher Spielplatz eingerichteten Flächen zu verstehen sein. Wie groß oder frequentiert diese Spielplätze sind, dürfte unerheblich sein. Allerdings dürfte an einem de facto nicht besuchten Spielplatz eine einfache Gefahrenlage regelmäßig schwierig nachzuweisen sein (es sein denn die fehlende Frequentierung beruht gerade auf einer bestehenden Gefahrenlage). Der Nachweis einer einfachen Gefahrenlage ist nach wie vor notwendig .

Laut der novellierten VwV-StVO sind hochfrequentierte Schulwege „Straßenabschnitte, die innerhalb eines Stadt- oder Dorfteils eine Bündelungswirkung hinsichtlich der Wege zwischen Wohngebieten und allgemeinbildenden Schulen haben. Diese Wege können auch im Zusammenhang mit der Nutzung des ÖPNV bestehen. Ihre Lage ist begründet darzulegen. Sie kann sich auch aus Schulwegplänen ergeben“. Vorgaben hinsichtlich bestimmten Zahlen zum MIV- bzw. Schüler*innenaufkommen gibt es nicht.

Eine Schulwegplanung ist demnach keine Voraussetzung für das Vorliegen eines hochfrequentierten Schulwegs, kann aber hilfreich sein. Zu allgemeinbildenden Schulen zählen laut Bildungsministerium: Abendgymnasien, Abendrealschulen, Förderschulen, Freie Waldorfschulen, Grundschulen, Gymnasien, Hauptschulen, Integrierte Gesamtschulen, Kollegs, Realschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, Schulartunabhängige Orientierungsstufen, Schulkindergärten, Vorklassen.

Der Lückenschluss dürfte nur die zeitliche „Schnittmenge“ beinhalten: Gilt z.B. auf dem ersten Abschnitt Tempo 30 von 7-18 Uhr und auf dem zweiten Abschnitt ganztags, so dürfte in der „Lücke“ dazwischen nur Tempo 30 von 7-18 Uhr möglich sein.

Ist ein Lückenschluss auch zwischen zwei parallel zueinander verlaufenden Tempo-30-Strecken möglich?

Ein solcher Lückenschluss dürfte von § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 4 Alt. 2 StVO nicht gedeckt sein.

Dem Wortlaut der StVO zufolge ist ein solcher Lückenschluss zumindest auf Grundlage von § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 4 Alt. 2 StVO nicht möglich.

Die VwV-StVO stellt explizit klar, dass streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht als „begleitende Maßnahme“ von der neuen Anordnungsgrundlage § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 StVO gedeckt sind. Allerdings ist eine Anordnung von Tempo 30 aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs weiterhin möglich, wenn beispielsweise die Einrichtung eines Schutzstreifens aufgrund von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 StVO dies erforderlich macht.

Neues Antragrecht der Gemeinden

Ab sofort können Gemeinden, wenn sie nicht selbst als (untere) Straßenverkehrsbehörde für die jeweilige Straße zuständig sind, Maßnahmen bei der zuständigen übergeordneten Behörde beantragen (z.B. beim Landkreis). Die zuständige Straßenverkehrsbehörde muss hierüber nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden. Entscheidet sie nicht oder ermessensfehlerhaft, kann die Kommune hiergegen vor dem Verwaltungsgericht klagen. Ein solches umfassendes und einklagbares Antragsrecht gab es bisher nicht. (§ 45 Abs. 1j StVO)

Dies ergibt sich verfassungsrechtlich zwingend aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG: Es besteht ein gesetzlich verankertes Antragsrecht der Gemeinden, das nach der Verordnungsbegründung ein Recht auf ermessensfehlerfreie Entscheidung begründet. Daher muss dieses Recht auch im Rechtsweg durchsetzbar sein.

Ja. § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 7 StVO ist keine Anordnungsgrundlage, sondern modifiziert nur den Gefahrenbegriff der jeweils genutzten Anordnungsgrundlage 1-1i. Streckenbezogenes Tempo 30 wird daher nicht auf Grundlage von § 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 7 StVO angeordnet, sondern auf Grundlage der vom Antragsrecht umfassten Anordnungstatbestände des § 45 Abs. 1-1i.

Nein. Die Straßenverkehrsbehörde ist – auch wenn sie staatliche Aufgaben wahrnimmt – kein rechtlich selbständiger Teil der Stadtverwaltung, sondern Teil der Gemeinde. Ein Antragsrecht z.B. des Stadtrats gegen die Straßenverkehrsbehörde dürfte nach § 45 Abs. 1j nicht bestehen, da es sich um einen Vorgang innerhalb ein und derselben Rechtspersönlichkeit handelt, nämlich der Gemeinde. Die Gemeinde kann also nicht „bei sich selbst“ Maßnahmen beantragen und gegen sich selbst auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über bestimmte straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen klagen. Instrumente, mit denen der Rat den Bürgermeister/die Bürgermeisterin/die Stadtverwaltung kontrollieren und ggf. zur Umsetzung von Beschlüssen verpflichten kann, sind nicht dem Straßenverkehrsrecht, sondern den jeweiligen Gemeindeordnungen bzw. ggf. den Gemeindesatzungen zu entnehmen.

Parken

Maßnahmen zum Bewohnerparken sind nun schon bei drohendem Parkraummangel möglich (nicht erst bei bereits existierendem Parkraummangel). Dieser drohende Parkraummangel muss nachgewiesen werden. (45 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2a StVO)

Darüber hinaus sind solche Maßnahmen nun auch aufgrund eines städtebaulich-verkehrsplanerischen Konzeptes möglich, konkret zur Vermeidung von schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung. Hierfür sind weder ein existierender noch ein drohender Parkraummangel notwendig. (§ 45 Abs. 1b Satz 2 StVO)

In der VwV-StVO wurden Bereiche mit Bewohnerparkvorrechten von 1000 m auf 1500 m ausgeweitet.

Laut VwV-StVO liegt ein drohender Parkraummangel dann vor, „wenn aufgrund konkretisierter städtebaulich-verkehrsplanerischer Erwägungen zu erwarten ist, dass diese Schwelle in den nächsten Jahren überschritten werden wird (z. B. aufgrund der Einführung von Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen in angrenzenden Gebieten, absehbarer Bauvorhaben, Reduktion von Parkmöglichkeiten).“ Ein Gutachten ist für den Nachweis mithin nicht erforderlich.

Die Neuregelungen zum Gehwegparken stellen in der Sache keine wesentliche Neuerung dar und fußen in weiten Teilen auf dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2024 (BVerwG 3 C 5.23 - Urteil vom 06. Juni 2024).

Zum Gehwegparken hat die Kanzlei BBG und Partner im Auftrag der DUH einige juristische Fragestellungen bearbeitet (Download).

Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“)

Für die Einrichtung von Fußgängerüberwegen („Zebrastreifen“) entfällt der bisher notwendige Nachweis einer qualifizierten Gefahrenlage. (§ 45 Abs. 9 Satz 4 Nr. 9 StV) Auch die VwV-StVO enthält zahlreiche Erleichterungen im Hinblick auf Fußgängerüberwege.

Die novellierte VwV-StVO ist in Bezug auf die R-FGÜ sehr deutlich und bezeichnet diese als „rechtlich unverbindliche Empfehlungen“. Lediglich auf die Einhaltung der Beleuchtungskriterien der R-FGÜ wird hingewiesen. Auch an anderer Stelle gibt es Verbesserungen: Die verkehrlichen Voraussetzungen (Fahrzeugstärke und Fußgängeraufkommen) entfallen, stattdessen soll sich die Anordnung von Fußgängerüberwegen nun am Querungsbedarf von Fußgänger:innen ausrichten – eine deutliche Verbesserung. Zudem sind im Einzelfall Fußgängerüberwege nun auch im Zuge von Grünen Wellen möglich.

Ja. Insbesondere dann, wenn die Anordnung von Tempo 30 die Einhaltung der Sichtweiten beim Fußgängerüberweg erst ermöglicht.

Ja. Fußgängerüberwege sind zwar im Beispielkatalog der VwV-StVO nicht gelistet, dieser ist jedoch nicht abschließend. Fußgängerüberwege dürften von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 StVO Alt. b) umfasst sein.

Kontakt

© DUH/Erdmann

© DUH/Erdmann Hanna Rhein

Referentin Städtische Mobilität | Verkehr und Luftreinhaltung

E-Mail: Mail schreiben