Unterschätzter Klimakiller: Methan-Emissionen aus Kohle, Öl und Gas

Wenn fossiles Gas, Öl oder Kohle verbrannt werden, entsteht CO2. Schon vorher, wenn die Energieträger aus der Erde geholt und transportiert werden, entweicht Methan. Das Treibhausgas heizt die Erde über einen Zeitraum von 20 Jahren mehr als 80-mal so stark auf wie CO2. Methan-Emissionen sind für fast 40 Prozent des Klimaschadens verantwortlich, der durch importiertes Fracking-Gas aus den USA entsteht. Auch bei Förderung und Transport von Kohle und fossilem Gas und Öl in Deutschland entweichen erhebliche Mengen Methan. Deutschland präsentiert sich international als „Methane Champion“, doch real wird viel zu wenig gegen den Klimakiller Methan unternommen.

Unternehmen reden das Methan-Problem klein, anstatt es anzugehen

70 Prozent der Methanemissionen aus dem Energiesektor könnten mit existierenden Technologien vermieden werden. 45% dieser Minderungsmaßnahmen würden sich für die Unternehmen sogar rechnen.

- Spezialkameras und Messgeräte ermöglichen es, Leckagen schnell zu erkennen und zu beseitigen.

- Schädliche Praktiken wie das bewusste Ausblasen von Gas zum Druckausgleich sind vermeidbar.

Seit 2024 sind Unternehmen in der EU durch die EU-Methan-Verordnung zur regelmäßigen Lecksuche und -reparatur verpflichtet. Das bewusste und routinemäßige Ausblasen und Abfackeln von Gas ist verboten. Doch Behörden und Gasunternehmen in Deutschland hinken bei der Umsetzung des neuen Gesetzes hinterher.

Gemeinsam mit der Clean Air Taskforce haben wir stichprobenartig Erdgasinfrastruktur in Norddeutschland mit einer Spezialkamera untersucht. Das erschreckende Ergebnis: An 17 von 26 Standorten haben wir teilweise erhebliche Methan-Emissionen identifiziert. Ursache waren neben Lecks vor allem veraltetes Equipment und das bewusste Ausblasen von Gas.

Importeure drücken sich vor Verantwortung für Methan-Emissionen im Ausland

Die EU importiert etwa 90% ihrer fossilen Energie. Das heißt: Der Großteil der Methan-Emissionen, die unser Konsum verursacht, entweicht an Bohrlöchern außerhalb der EU, zum Beispiel in den USA, in Qatar oder Algerien. Die EU-Methan-Verordnung führt erstmals Maßnahmen zur Reduktion dieser Emissionen ein – eine zentrale Errungenschaft des European Green Deal.

Seit 2025 müssen Importeure erstmals die Herkunft und Umweltbilanz ihrer Importe offenlegen. Ab 2027 müssen die Produzenten Mess- und Berichtsstandards einhalten, die denen der EU entsprechen. Ab 2030 soll es eine Emissions-Obergrenze für fossile Importe geben.

Doch die fossile Lobby stemmt sich mit aller Kraft dagegen, die Verantwortung für ihre Emissionen im außereuropäischen Ausland zu übernehmen. Insbesondere US-Konzerne setzen die EU unter Druck, die neuen Regeln für fossile Importe wieder aufzuweichen.

Bundesländer verweigern sich – Bundesregierung ohne Plan

Deutschland ist der größter Erdgaskonsument und -importeur der EU. Damit geht auch eine besondere Verantwortung für den Klimaschaden einher, den der deutsche Gashunger verursacht. In Zusammenarbeit mit den Bundesländern und im Austausch mit anderen Mitgliedsstaaten kann und muss die Bundesregierung bei der Umsetzung der Methanverordnung mit gutem Beispiel vorangehen und dafür sorgen, dass das neue Gesetz nicht zum Papiertiger verkommt.

Aktuell gibt es allerdings sowohl in Deutschland als auch in anderen Mitgliedsstaaten erhebliche Umsetzungsdefizite. Die Mehrheit der Bundesländer hat nach wie vor keine zuständige Behörde benannt, obwohl die entsprechende Frist im Februar 2025 verstrichen ist.

Die Lösungen liegen auf der Hand

- Behörden auf Bundes- und Landesebene müssen ihren Job machen: Die EU-Methan-Verordnung setzt den Energiekonzernen klare Regeln. Lecks müssen gesucht und repariert finden. Routinemäßiges Ausblasen und Abfackeln von Gas ist verboten. Die Behörden müssen die Einhaltung der Regeln sorgfältig kontrollieren!

- Die Bundesregierung braucht eine Methan-Strategie, um ihren eigenen Ansprüchen und internationalen Versprechen , die sie als Methane Champion des Global Methane Pledge gemacht hat, gerecht zu werden. Wichtig sind klare Ziele und konkrete Maßnahmen für alle relevanten Sektoren.

- Weniger Gas, nicht mehr! Die effektivste Maßnahme gegen Methan-Emissionen ist die Energiewende. Wir müssen fossile Abhängigkeiten reduzieren, weniger teures und klimaschädliches Gas verbrauchen und in Erneuerbare und zeitgemäße Technologien investieren. Die Pläne der Bundesregierung neue Gaskraftwerke, LNG-Terminals und Bohrplattformen zu bauen, werden hingegen unweigerlich zu höheren Methanemissionen führen.

FAQ: Methanemissionen

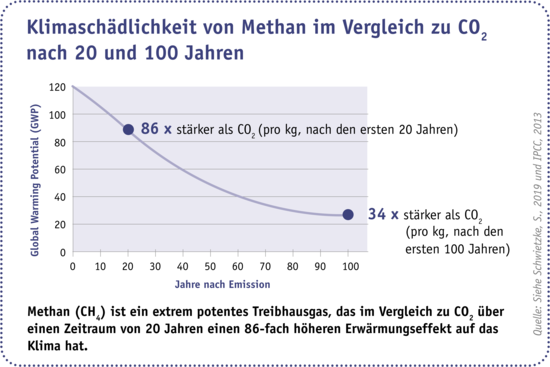

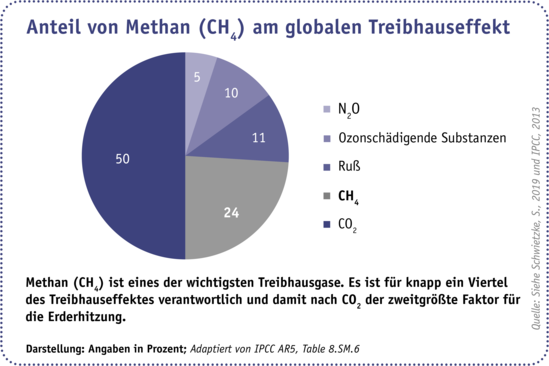

Methan (CH4) ist eines der wichtigsten Treibhausgase. Es ist für knapp ein Viertel des Treibhauseffektes verantwortlich und damit nach CO2 der zweitgrößte Faktor für die Erderhitzung. Im Vergleich zu CO2 hat Methan nur eine Verweildauer von ca. zwölf Jahren in der Atmosphäre. Gleichzeitig ist es ein extrem potentes Treibhausgas, das im Vergleich zu CO2 über einen Zeitraum von 20 Jahren einen über 80-fach höheren Erwärmungseffekt auf das Klima hat. Diese kurzfristige Wirkung ist besonders bedeutsam, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten und die Überschreitung von Klima-Kipppunkten, wie z. B. das Auftauen von Permafrostböden oder das Abschmelzen des grönländischen Festlandeises, verhindern möchten. Diese nicht rückkehrbaren Kipppunkte drohen wir schon in den kommenden Jahren zu erreichen. Daher müssen unsere Methanemissionen so schnell wie möglich sinken.

Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Je nach Quelle des Erdgases liegt der Anteil zwischen 75 und 99 %. Die Energiewirtschaft – also die Erdöl- und Erdgasindustrie – ist die zweitgrößte Quelle von menschengemachten Methan-Emissionen in Deutschland, nach der Landwirtschaft und vor der Abfallwirtschaft.

In der Gaswirtschaft entstehen Methan-Emissionen bei

- Förderung,

- Produktion,

- Aufbereitung,

- Transport,

- Verteilung,

- Speicherung und

- Verwendung von Erdgas.

So kommt es z. B. durch den hohen Druck, mit dem das Gas durch die Transportnetze geleitet wird, an undichten Stellen zur Gasentweichung. Das kann bspw. an Absperrarmaturen, Armaturen der Verdichterstationen oder an den Transportventilatoren geschehen. Neben diesen diffusen Quellen entstehen Emissionen auch durch beabsichtigtes (Druck)Ablassen oder durch unvollständiges Abfackeln. Zudem kann Methan direkt aus Bohrlöchern entweichen, und zwar nicht nur während der Nutzung, sondern auch nach deren Stilllegung.

Methan – chemisch CH4 – ist ein potentes Treibhausgas, das etwa ein Viertel des menschengemachten Klimawandels verursacht. Methan heizt das Klima über einen Zeitraum von 20 Jahren über 80-mal stärker an als CO2. Während CO2 bis zu Jahrhunderten nach der Emission in der Atmosphäre verbleibt, ist Methan ein kurzlebiges Treibhausgas, das nach etwa 10 Jahren zerfällt.

Diese kurzfristige Wirkung von Methan ist besonders bedeutsam, wenn wir das 1,5 Grad-Ziel einhalten und die Überschreitung von so genannten Klima-Kipppunkten wie z.B. das Auftauen von Permafrostböden oder das Abschmelzen des grönländischen Festlandeises in unmittelbarer Zukunft verhindern möchten. Während die CO2-Vermeidung langfristig das Klima stabilisiert, können Methanreduktionen das Tempo des Klimawandels verringern. Die Klimakrise ist bereits so akut, dass wir jede kurzfristige Lösung nutzen müssen.

Eine neue Studie, die im Februar 2020 im Nature Magazin veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Menge an Methan-Emissionen aus der Öl- und Gasindustrie sowie der Kohleindustrie (menschengemachte fossile Emissionen) 25 bis 40 Prozent höher ist als ursprünglich angenommen. Dabei haben Wissenschaftler kleine Lufteinschlüsse im grönländischen Eis untersucht. So haben sie die Zusammensetzung der Atmosphäre zu verschiedenen Zeitpunkten vor und nach dem Beginn der Industrialisierung untersucht und verglichen. Erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden fossile Energieträger in bedeutendem Umfang genutzt.

Die Schätzungen, wie viel Methan entlang der Lieferkette entweicht, gehen weit auseinander. Wissenschaftliche Veröffentlichungen, die mit Messungen statt Berechnungen arbeiten, zeigen jedoch oft höhere Leckraten als von der Industrie selbst angegeben. Erste unabhängige Messungen an Anlagen der Gasindustrie in den USA ergaben um 60 % höhere Leckraten, als sie von der US-Umweltbehörde erfasst waren. Die Leckrate beträgt - bezogen auf die gesamte geförderte Gasmenge - demnach etwa 2,3 %. Aktuelle Satellitenmessungen ergeben sogar Werte von bis zu 3,7 %. Andere Studien gehen von teilweise noch höheren Werten zwischen 2,8 und 9,0 % aus. Für Erdgas, das unter Einsatz der besonders klima-und umweltschädlichen Fracking-Technologie gewonnen wird, zeigen Studien sogar, dass bis zu 12 % des gewonnenen Gases in die Atmosphäre entweichen.

Erdgas verliert seinen Klimavorteil gegenüber Kohle, sobald zwischen 2,4 und 3,2 % der gesamten Produktion in die Atmosphäre entweichen. Gleichzeitig wird vermutet, dass sich die Leckrate von durch Fracking gewonnenes Gas bestenfalls auf 3,8 % reduzieren lässt.

Ein Hauptgrund für die bisherige Unterschätzung der Leckagen sind fehlende bzw. ungenaue Messungen. So übersah die US-Umweltschutzbehörde bei ihren Messungen möglicherweise Emissionen, die unter ungewöhnlichen Betriebsbedingungen entstehen. Für Länder wie z. B. Russland liegen häufig nur Angaben der Industrie selbst, jedoch keine unabhängigen Messungen vor. Berichte zu Methan-Emissionen in Europa und Deutschland beruhen außerdem vielmals auf veralteten Daten.

Je nachdem, aus welchem Land Deutschland sein Erdgas importiert, fallen die Methan-Emissionen der Vorkette (Emissionen aus Förderung, Produktion und Transport im Herkunftsland) unterschiedlich aus. Die schlechte Datenlage erlaubt nur Schätzungen darüber, wie hoch die Emissionen in der Vorkette wirklich sind. Im Bereich der 20 größten Erdgasproduzenten, darunter die USA und Russland, entsprechen die offiziellen Angaben einer Leckrate von 1 bis 2 %. Auf der anderen Seite gibt z. B. Norwegen keinerlei signifikante Emissionen an. Insgesamt gibt es große Unterschiede zwischen den Angaben von Ländern, die sich weder durch unterschiedliche Methoden noch durch voneinander abweichende Rechtsvorschriften erklären lassen.

Die Tatsache, dass neuere und unabhängige Messungen wie in den USA tendenziell höhere Leckraten als offiziell angegeben zeigen, verdeutlicht: Es fehlt an gründlichen, einheitlichen, regelmäßigen, unabhängigen und vergleichbaren Datenerhebungen. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die Methanemissionen, für die Deutschland durch seinen Erdgasbezug aus dem Ausland verantwortlich ist, höher sind als derzeit angenommen. Die genaue Größe des Problems, das sich dadurch für das Klima ergibt, ist unbekannt.

Sollten wir zukünftig (Fracking-)Gas aus den USA importieren, wird die Menge an von Deutschland verursachten Methan-Emissionen noch weiter steigen, denn Regulierungen zur Kontrolle von Emissionen in der Gaswirtschaft wurden in den USA in den vergangenen Jahren massiv abgebaut. Gleichzeitig gehen viele Unternehmen dort bankrott und hinterlassen stillgelegte Bohrplätze, aus denen weiter Methan austritt. Aktuell entweicht aus zwei der drei Millionen stillgelegten Bohrstellen in den USA Methan. Auch das könnte ein Grund für den massiven Anstieg von Methan in der Atmosphäre innerhalb der letzten 10 Jahre sein - Wissenschaftler führen diesen vor allem auf die Öl- und Gasindustrie zurück. Insbesondere der Fracking-Boom in den USA könnte für über die Hälfte des Anstiegs verantwortlich sein.

Die Öl- und Gasindustrie führt entlang ihrer Infrastruktur im begrenzten Umfang Messungen zu Methan-Leckagen durch. Sie misst beispielsweise Emissionen an einzelnen Ventilen (Komponenten) und rechnet diese auf die Gesamtanzahl der vorhandenen Ventile hoch. D.h. Messergebnisse beruhen auf einzelnen Messdaten sowie Hochrechnungen. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Component-Level-Methode (Komponenten-Messung). Daten zu den Methan-Leckagen beruhen bisher größtenteils auf Daten, die die Öl- und Gasindustrie selbst angibt, es gibt nur wenige unabhängige und überprüfbare Quellen.

In den USA wurden in den vergangenen Jahren von unabhängiger Seite Messungen zu Methan-Emissionen durchgeführt, um die Selbstangaben der Öl- und Gasindustrie zu prüfen. Dabei kam heraus, dass die Leckagen etwa 60 Prozent höher sind als angenommen. Hier wurde eine neue Messmethode eingesetzt, die Methan-Emissionen gesamter Anlagen erfasst. Anstatt nur wenige Zentimeter neben einzelnen Komponenten mit einem Messgerät zu messen, wurden am Boden mehrere Meter außerhalb von ganzen Produktions- oder Förderanlagen gemessen. Außerdem wurde in der Luft mehrere Hundert Meter oberhalb solcher Anlagen gemessen, zum Beispiel per Flugzeugmessung. Diese Anlagen-Messung liefert im Vergleich zur Komponenten-Messung ein vollständigeres Bild der Methan-Leckagen gesamter Anlagen der Gasindustrie. Diese Messmethode dient vor allem dem Zweck, die Auswirkungen auf die Umwelt korrekt zu erfassen.

Die Qualität der Gasinfrastruktur hat entscheidenden Einfluss auf die Häufigkeit und den Umfang von Methan-Leckagen. Wenn die Infrastruktur nicht ausreichend ausgebaut ist, wird Gas z. B. oft absichtlich abgefackelt oder in die Atmosphäre abgelassen. Auch unzureichende Regulierung kann dazu führen, dass Firmen überschüssiges Gas auf diese Weise entsorgen, anstatt es aufzufangen. Eine gut instandgehaltene Infrastruktur kann entsprechend dabei helfen, Leckagen zu reduzieren. Strenge gesetzliche Regularien können dafür sorgen, dass Betreiber die hierfür notwendigen Investitionen tätigen, anstatt an den falschen Stellen zu sparen. Das so aufgefangene Gas kann anschließend z. B. aufgearbeitet und weiterverkauft werden. Konkret können undichte Stellen an Dichtungen, Pumpen oder Verbindungsstücken z. B. durch die regelmäßige Durchführung von Programmen zur Erkennung und Reparatur von Lecks (Englisch: Leak Detection and Repair – LDAR) frühzeitig erkannt und beseitigt werden, bevor Gas über einen langen Zeitraum austreten kann. So genannte MRV-Standards (Monitoring, Reporting and Verification) zur Erfassung, Berichterstattung und Verifizierung von Methan-Emissionen eignen sich hierfür ebenfalls.

Andererseits hat die Reduzierung von Leckagen auch technische Grenzen, eine komplette Vermeidung von Leckagen ist kaum möglich. Verschließt man z. B. Bohrlöcher mit Zement, so können durch den Trocknungsprozess Lücken entstehen, durch die Gas auch über die Nutzungsdauer des Bohrlochs hinaus entweichen kann.

Ein Teil der Gasindustrie hat sich Ziele zur Reduzierung von Leckagen gesetzt. Die Mitglieder der „Globalen Methan-Allianz“ (Global Methane Alliance) bspw. haben sich zur Reduktion von Leckagen um 60 % bis 2025 und um 75 % bis 2030 verpflichtet. Alternativ können Unternehmen der Global Methane Alliance auch ein Intensitätsziel anstreben, das auf die Reduktion der Leckage-Rate auf unter 0,25 % der Gesamtproduktion bis 2025 abzielt.

In den letzten Jahren hat sich das Angebot an Messmethoden vergrößert, die eine genauere Erkennung von Leckagen ermöglichen. So bergen z. B. mehrere Satellitenprojekte das Potential, Methanemissionen effektiver denn je zu entdecken. Der intensive Einsatz dieser modernen Instrumente sollte deshalb von allen Akteuren angestrebt werden. Dies ist eine Voraussetzung, um Lecks zu erkennen und zu beseitigen.

Wichtigste Maßnahme zur Reduktion der Methan-Emissionen ist dabei die Reduktion des Erdgasverbrauchs. Wird kein Erdgas mehr gefördert und transportiert, entstehen auch keine unbeabsichtigten Emissionen.

Bisherige Messungen: Bisher berichtet jeder Staat nach dem sogenannten Territorialprinzip der internationalen Treibhausgas-Berichterstattung über alle Emissionen, die innerhalb seiner Landesgrenzen passieren. Diese Daten werden jährlich an die EU-Kommission sowie an die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) gemeldet. Auf europäischer und internationaler Ebene werden diese „nationalen Inventare“ dann zusammengerechnet.

In Deutschland ist das Umweltbundesamt (UBA) für das inländische Treibhausgas-Inventar zuständig. Die Emissionsbilanzierung des UBA betrachtet dabei u. a. die Emissionen von Methan, die innerhalb deutscher Grenzen entstehen. Die Vorketten-Emissionen aus Förderung, Produktion und Transport, die auf dem Weg nach Deutschland entstehen, werden in der deutschen Bewertung des Energieträgers Gas nicht berücksichtigt. 95 % des deutschen Gasbedarfs werden jedoch importiert, sodass Vorkettenemissionen im Ausland für die deutsche Bewertung von großer Bedeutung sein sollten.

Unabhängige Messungen: Methanmessungen können direkt an einzelnen Komponenten (z. B. an Ventilen) vorgenommen und dann auf die Gesamtzahl dieser Komponenten hochgerechnet werden. Sie können auch am Rande einer Produktionsanlage am Boden durchgeführt werden, um die Emissionen der Anlage insgesamt zu erfassen. Darüber hinaus gibt es aufwendigere Messungen mit Flugzeugen und Satelliten. Die meisten Daten basieren jedoch nicht oder nur zu geringen Teilen auf tatsächlichen Messungen, sondern vielmehr auf statistischen Daten und Emissionsfaktoren. Diese Daten bergen jedoch große Unsicherheiten, wie unabhängige Messungen aus den USA zeigen.

Die Systematik der Messung und Berichterstattung von Methan-Emissionen muss in Deutschland und Europa grundlegend verändert werden. Die Emissionen müssen regelmäßig und unabhängig gemessen werden. Hochrechnungen sind keine ausreichende Basis.

Erdgas ist ein fossiler Energieträger. Damit ist klar: Um die Klimaziele einzuhalten, muss auch die Nutzung von Erdgas so schnell wie möglich beendet werden. So lange Erdgas noch eingesetzt wird, ist es wichtig, dies so effizient wie möglich zu tun. Das heißt, dass auch die Methan-Emissionen aus der Vorkette korrekt erkannt und soweit wie möglich verringert werden müssen. Durch die Kurzlebigkeit und hohe Klimaschädlichkeit von Methan ist eine schnelle Reduktion der Methan-Emissionen für eine Erreichung der Klimaziele besonders wichtig. Ein Neubau von Erdgaskraftwerken oder auch eine Umrüstung von Kohle auf Erdgas sollte möglichst vermieden und stattdessen erneuerbare Energien und Energieeffizienz in den Mittelpunkt gestellt werden. Dies gilt auch für den Einbau neuer Gasheizungen in Wohngebäuden, welcher ab 2025 verboten werden sollte.

- Der Energieträger Erdgas muss als das behandelt werden, was er ist: Ein Teil des Problems bei der Bewältigung der Klimakrise. Die DUH fordert deshalb von der Bundesregierung, einen Fahrplan für einen schnellen Ausstieg aus Erdgas zu entwickeln.

- Eine neue Infrastruktur zum Import von Erdgas wie Nord Stream 2 oder die geplanten LNG-Terminals lehnt die DUH aus Klimaschutzgründen ab.

- Methan-Emissionen müssen überall unabhängig und überprüfbar gemessen werden. Dies gilt insbesondere für die Vorkettenemissionen in den Herkunftsländern. Diese Messungen sind dringend erforderlich:

- um Emissionen besser zu verstehen, vorherzusagen und zu reduzieren,

- um Emissionsreduzierungen zu verifizieren,

- um internationale Bezugsquellen von Erdgas zu bewerten,

- um die tatsächliche Treibhausgasbilanz von Erdgas zu bestimmen

- Der Energieträger Erdgas muss ehrlich bilanziert werden. In der Bewertung seiner Klimawirkung müssen auch die Methan-Emissionen aus der Vorkette angerechnet werden.

- Deutschland als einer der größten Märkte und Umschlagstellen von Erdgas muss Verantwortung übernehmen und gegenüber Zulieferländern die Messung und Reduktion von Methanemissionen zur Bedingung für einen Gasimport machen.

- Auf europäischer Ebene muss sich die Politik für eine Regulierung von Methan-Emissionen der Gaswirtschaft einsetzen: Die DUH schlägt die Einführung einer Methan-Abgabe vor. Diese Abgabe muss auf konservativen Schätzwerten zur Methan-Intensität des importierten Erdgases beruhen. Werden diese Schätzwerte durch unabhängige Messungen nachweislich unterschritten, kann die Abgabe entsprechend geringer ausfallen. Diese Methan-Abgabe muss auch für den Import aus Nicht-EU-Staaten gelten.

- Der Einbau neuer Gasheizungen muss ab 2025 verboten werden.

- Blauer Wasserstoff, der aus Erdgas per Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS) gewonnen wird, ist ein fossiler Energieträger, an dessen Förderstelle und entlang dessen Prozesskette Methan-Emissionen auftreten können. Mit einer Umstellung auf blauen Wasserstoff ist das Klimaproblem nicht gelöst. Die DUH lehnt den Import von blauen Wasserstoff deshalb ab.

Methan Verordnung

Koalitionen:

Kontakt

Julian Schwartzkopff

Teamleiter Gasausstieg

E-Mail: Mail schreiben

Tabea Pottiez

Referentin Energie und Klimaschutz

E-Mail: Mail schreiben